BLOG

![]()

2020-05-03 12:28

小さな小川沿いに桜の木があるわけではないが、さくら川と名付けられた小川、あるいは塩成川、地元では大川とも呼ばれる小川がある。遠い昔は桜の木があったのだろうか。子供の頃から、この小川は飲み水でもあり、洗濯もし、川遊びもしていた。川沿いにはかつて田んぼもあったような記憶がある。川の上流に奥の池があり、子供の頃は、底なし沼と言われ、子供心にとても怖かった。かつては川沿いにも田畑があり、山林があり、村の人々も頻繁にこの道を通っていた。わずかな記憶だが、いつの季節か,川焚きと呼ばれる、村の人々が飯盒を持って、河原の石で竈を作りご飯を炊いて楽しんだ思い出がある。それほどに,川は村の人々に密着した存在であった。現在は、川沿いの田畑はほとんどなくなり、山林の存在もよくわからず、この道を通る車もほとんどない。それでも奥の池は、今日も村の水源として管理されている。そして私にとっては、自然を体いっぱい感じられる奥の細道、散歩道である。この道をたどっていくと、佐田岬半島を貫いて走る国道197号線、メロディーラインへ通じている。

さくら川沿いの道は緩い坂になっている。せせらぎの音を聞きながら、爽やかな川風のイオンに包まれ、少し行くとシイタケ栽培をしている木々の一角があり、道は奥の道と山への道へ別れる。5月下旬から6月初めにかけてはホタルが飛び交う。

さらに歩いていくと、ここが背と腹がくっついているくらい狭い佐田岬半島の一角かと疑うほど、深い山の中に入っていく錯覚におちいる。道の先から、あらいぐまの子供かな?ゆっくりと歩いて山に入っていった。

かつての面影がないほど、自然に帰って行ってしまった道だが、奥の方に、きれいに石垣が組まれ、しっかり手入れされてる柑橘畑がある。季節はミカンの花が香る頃、なにやらほっとする。

その先に、いよいよ奥の池が現れる。水源であると同時に、冬、ここにはオシドリが休息にやってくる。鴨の姿もみえる。深い緑をたたえた池は底知れない、子供の頃の底なし沼を思い起こさせる。

奥の細道沿いには、この地方、特に佐田岬半島ならではの様々な植物や鳥が楽しめる。さくら川と名がついているが、実際には山椿が多くみられる椿街道とも言える。むさしあぶみ(武蔵鐙)と呼ばれるこの植物もこの一帯には多くみられる。さらに、サンキラと呼ばれる植物、地元ではマキノ葉と呼んで、ちょうど5月の節句の頃、きれいな緑の葉がみられ、柏の葉の代わりにこのサンキラの葉を使って、柏餅が作られていた。懐かしい母の味である。

もしも災害や何かの問題が起きて、避難し、サバイバルが必要なときは、なんといっても水のある川や池の近くに逃げるのがよい。その意味ではこのさくら川沿いの奥の細道は生きるためには十分な素材があると言って過言ではない。春から初夏にかけては、イタドリ、ヨモギ、つくし、つわぶき、ハコベなどが食材となり、川には川エビが、ちょっときついが小動物に鳥。でも考えたくない生活。やっぱりのんびりと散策やウォーキングを楽しみたい。

観光地になるほどの要素はないけれど、こんな場所がある。国道197号線、メロディーラインをまっしぐらに走るだけでなくちょっと、メインストリートを外れて、マイナスイオンをたっぷり浴びてみてはどうだろう。

information:

メロディーライン、瀬戸農業公園道の駅から塩成方面へ下る。旧国道197号線を川の浜方面に向かい、塩成小向、西上地区の間にさくら川(塩成川)が流れている。

さくら川沿いの道は緩い坂になっている。せせらぎの音を聞きながら、爽やかな川風のイオンに包まれ、少し行くとシイタケ栽培をしている木々の一角があり、道は奥の道と山への道へ別れる。5月下旬から6月初めにかけてはホタルが飛び交う。

さらに歩いていくと、ここが背と腹がくっついているくらい狭い佐田岬半島の一角かと疑うほど、深い山の中に入っていく錯覚におちいる。道の先から、あらいぐまの子供かな?ゆっくりと歩いて山に入っていった。

かつての面影がないほど、自然に帰って行ってしまった道だが、奥の方に、きれいに石垣が組まれ、しっかり手入れされてる柑橘畑がある。季節はミカンの花が香る頃、なにやらほっとする。

その先に、いよいよ奥の池が現れる。水源であると同時に、冬、ここにはオシドリが休息にやってくる。鴨の姿もみえる。深い緑をたたえた池は底知れない、子供の頃の底なし沼を思い起こさせる。

奥の細道沿いには、この地方、特に佐田岬半島ならではの様々な植物や鳥が楽しめる。さくら川と名がついているが、実際には山椿が多くみられる椿街道とも言える。むさしあぶみ(武蔵鐙)と呼ばれるこの植物もこの一帯には多くみられる。さらに、サンキラと呼ばれる植物、地元ではマキノ葉と呼んで、ちょうど5月の節句の頃、きれいな緑の葉がみられ、柏の葉の代わりにこのサンキラの葉を使って、柏餅が作られていた。懐かしい母の味である。

もしも災害や何かの問題が起きて、避難し、サバイバルが必要なときは、なんといっても水のある川や池の近くに逃げるのがよい。その意味ではこのさくら川沿いの奥の細道は生きるためには十分な素材があると言って過言ではない。春から初夏にかけては、イタドリ、ヨモギ、つくし、つわぶき、ハコベなどが食材となり、川には川エビが、ちょっときついが小動物に鳥。でも考えたくない生活。やっぱりのんびりと散策やウォーキングを楽しみたい。

観光地になるほどの要素はないけれど、こんな場所がある。国道197号線、メロディーラインをまっしぐらに走るだけでなくちょっと、メインストリートを外れて、マイナスイオンをたっぷり浴びてみてはどうだろう。

information:

メロディーライン、瀬戸農業公園道の駅から塩成方面へ下る。旧国道197号線を川の浜方面に向かい、塩成小向、西上地区の間にさくら川(塩成川)が流れている。

![]()

2020-02-07 21:08

子供の頃の思い出、故郷の思い出は誰にもいい思い出ばかりでなく、苦い思い出、悲しい思い出等様々であるが、よくても悪くても、育った時期の自分を作った原点であることにかわりはない。昭和初期に生まれた人たちも100歳に届く歳になり、昭和は遠い過去になりつつある。戦後に生まれ、貧しく厳しい時期を過ごした団塊の世代の人々も後期高齢者となっている。故郷に留まったもの、故郷を離れざるを得なかったもの、そして、故郷を出て、Uターンした人々にとって、故郷はどんな位置、どんな想いなのだろう。

佐田岬半島のほぼ中央、伊方町の二見に閉校した町見中学校の校舎を利用して開館した町見郷土館がある。佐田岬半島の古い農家の仕事や、お祭り、生活などを彷彿させる資料や民具、生活道具等を展示している。郷土館を管理しているのは他県から派遣された学芸員の高島さん。地元の方でもない彼が、かれこれ20年をかけて、資料や農具、かつての生活用品、また自ら動いて集めたもの、さらに積極的に取材をして得た情報を整理し、展示している。

小学生の頃、学校から帰ると、玄関の内庭に炭で ’背負い子かるてXX山に来い’ 等と書かれていて,いやいやながら山に手伝いに行った記憶が甦る。

ご飯を食べるのに、畳の部屋はいい家庭の家で、多くは板の間にちゃぶ台、さらに小さな頃は、ちゃぶ台もなく一人一人のお膳があった記憶がある。

右は、学芸員の高島さん。ここまで整理された郷土館となったのはまさに彼の努力の賜と感謝したい。

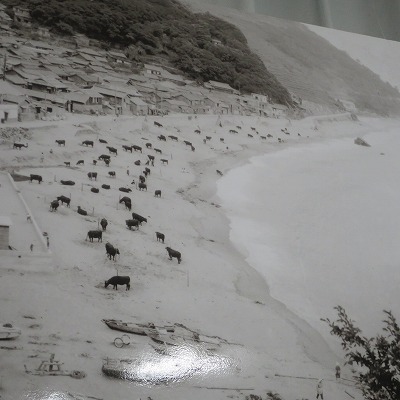

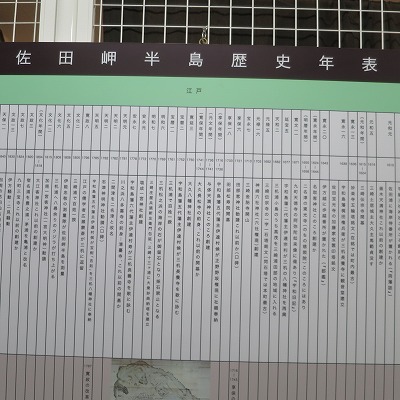

左は縄文時代から記録されている佐田岬の年表。右は郷土館、1月に行われた消防訓練

どんな小さな村であれ、どんな僻地であれ、地球誕生からの歴史がある。歴史の資料がどこまでさかのぼって残されているかは人の関心と手によるものである。わかっていても、こんな僻地の佐田岬半島の小さな村々の歴史が縄文時代までさかのぼって残されていることに驚いた。

残念なことに、これほど素晴らしい展示品を集め、整理し、様々な講習会やイベントをしていることを地元の人にもあまり認知されていないように思える。私自身、地元の人間でありながら、つい最近まで知らなかった。

地元の住人、旅行者はもちろん、地元を離れて暮らす人々が、お墓参りや実家に帰省する折、ぜひとも町見郷土館を訪ねて欲しい。また貴重な資料などが残されていれば、ぜひ提供して歴史の足跡を残して欲しい。今日は明日にはもう過去になるから。

INFOMATION:

町見郷土館 〒796-0422愛媛県西宇和郡伊方町二見甲13-1 電話:0894-39-0241

開館時間 午前9:30~午後4:30 休館日 月曜日 祝日の翌日・年末年始

入館料 大人¥100 小中学生 ¥50

佐田岬半島のほぼ中央、伊方町の二見に閉校した町見中学校の校舎を利用して開館した町見郷土館がある。佐田岬半島の古い農家の仕事や、お祭り、生活などを彷彿させる資料や民具、生活道具等を展示している。郷土館を管理しているのは他県から派遣された学芸員の高島さん。地元の方でもない彼が、かれこれ20年をかけて、資料や農具、かつての生活用品、また自ら動いて集めたもの、さらに積極的に取材をして得た情報を整理し、展示している。

小学生の頃、学校から帰ると、玄関の内庭に炭で ’背負い子かるてXX山に来い’ 等と書かれていて,いやいやながら山に手伝いに行った記憶が甦る。

ご飯を食べるのに、畳の部屋はいい家庭の家で、多くは板の間にちゃぶ台、さらに小さな頃は、ちゃぶ台もなく一人一人のお膳があった記憶がある。

右は、学芸員の高島さん。ここまで整理された郷土館となったのはまさに彼の努力の賜と感謝したい。

左は縄文時代から記録されている佐田岬の年表。右は郷土館、1月に行われた消防訓練

どんな小さな村であれ、どんな僻地であれ、地球誕生からの歴史がある。歴史の資料がどこまでさかのぼって残されているかは人の関心と手によるものである。わかっていても、こんな僻地の佐田岬半島の小さな村々の歴史が縄文時代までさかのぼって残されていることに驚いた。

残念なことに、これほど素晴らしい展示品を集め、整理し、様々な講習会やイベントをしていることを地元の人にもあまり認知されていないように思える。私自身、地元の人間でありながら、つい最近まで知らなかった。

地元の住人、旅行者はもちろん、地元を離れて暮らす人々が、お墓参りや実家に帰省する折、ぜひとも町見郷土館を訪ねて欲しい。また貴重な資料などが残されていれば、ぜひ提供して歴史の足跡を残して欲しい。今日は明日にはもう過去になるから。

INFOMATION:

町見郷土館 〒796-0422愛媛県西宇和郡伊方町二見甲13-1 電話:0894-39-0241

開館時間 午前9:30~午後4:30 休館日 月曜日 祝日の翌日・年末年始

入館料 大人¥100 小中学生 ¥50

![]()

2019-11-10 17:35

佐田岬半島13里(約50km)、まさに13里の先っぽにある小さな村、大佐田にオリコの里がある。オリコは地方によって呼び名が異なる古布を使った織物。先代の人々の生活の知恵であり、当時のリサイクル活動のひとつともいえる。

大佐田では、’オリコ’同じ佐田岬でも隣の村では’裂き織、また別の村では‵ツヅレ’と呼ばれる。ウキィペディアによれば、江戸中期、綿や絹が貴重だった東北地方で、日常の麻布の古着を裂いて再利用をしていたものが発祥とされるとある。江戸後期には綿が入り、綿は安価なものではなかったので、古くなっても使い切る、日本人の’もったいない’文化を培った。

私が子供の頃、背負子や、背負子の下に切るチョッキのような服が裂き織で作られていたような記憶がある。

近所のおばさんの話によれば、昭和初期頃はどの家にも織機があって、裂き織をしていたという。

オリコの里はそんな文化を残していこうと、小林文夫氏が裂き織保存会を立ち上げ、廃校になった小学校で裂き織教室、体験コースを実施している。

現在、保存会の会員は7名。高齢化で、この素晴らしい文化を残していけるかを懸念している。小林氏は先人が残してくれた裂き織の技術、もったいないという心をご自身が引き継いでこられた。先人の想いを少しでも多くの人に知って頂き、残していくことが先人へのまさに’鶴の恩返し’と努力をしておられるのではないだろうか。

織機。保存会代表の小林文夫氏が各地から集めたもの。織機は安価なものではないので、左は小林氏本人が作ったものだそうだ。

織機。保存会代表の小林文夫氏が各地から集めたもの。織機は安価なものではないので、左は小林氏本人が作ったものだそうだ。

時代によって多少異なる。写真上は明治期のものだそうだ。右は縦糸の糸巻き

時代によって多少異なる。写真上は明治期のものだそうだ。右は縦糸の糸巻き

まずはベースとなる縦糸を張る。縦糸を張るには技術と時間が必用。現在はロールになった縦糸を購入しているというが、上記一巻きで約5万円かかるという。

まずはベースとなる縦糸を張る。縦糸を張るには技術と時間が必用。現在はロールになった縦糸を購入しているというが、上記一巻きで約5万円かかるという。

横糸となる布を裂いて糸を作る。裂きやすい浴衣などの木綿がいいという。

横糸となる布を裂いて糸を作る。裂きやすい浴衣などの木綿がいいという。

裂き織体験教室。小林氏から織機の使い方、糸の巻き方等、基本から実際に作品を作るまでを指導して頂く。

裂き織体験教室。小林氏から織機の使い方、糸の巻き方等、基本から実際に作品を作るまでを指導して頂く。

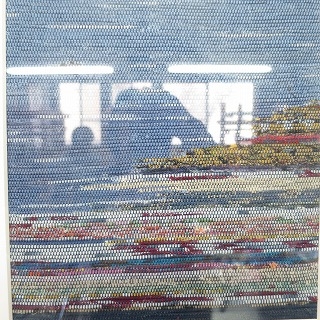

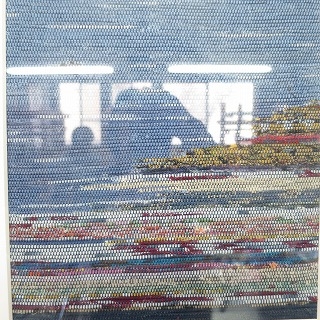

農家で農作業の時によく着られていたツヅレ、そして、現在、テーブルセンターやバッグ等、実用的なもの、あるいはアートとしての作品が織られている。美しい展示作品の多くは、小林氏の作品だ。

農家で農作業の時によく着られていたツヅレ、そして、現在、テーブルセンターやバッグ等、実用的なもの、あるいはアートとしての作品が織られている。美しい展示作品の多くは、小林氏の作品だ。

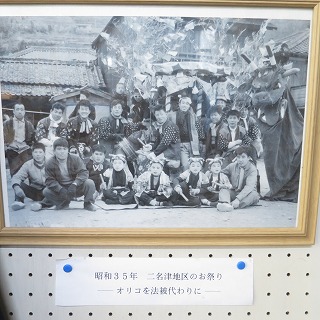

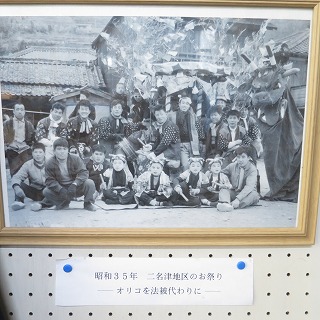

昭和35年、オリコを着た村の人々。右は農作業の背負子。どの農家にもあった記憶がある。

昭和35年、オリコを着た村の人々。右は農作業の背負子。どの農家にもあった記憶がある。

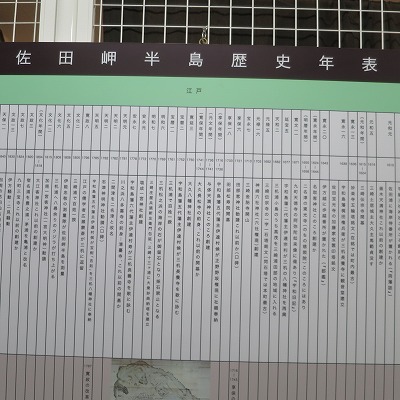

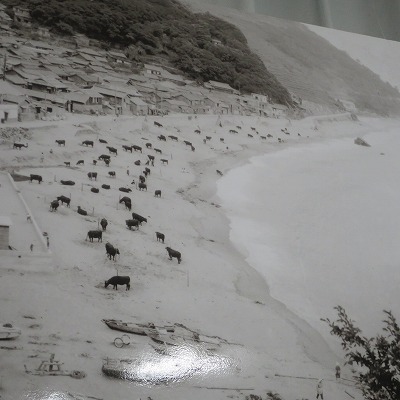

大佐田の小学校と村の風景。過疎化の波は容赦なくここにも押し寄せて、廃校となって久しい。この一帯はかつては漁業で賑わい、裕福だったと聞く。

大佐田の小学校と村の風景。過疎化の波は容赦なくここにも押し寄せて、廃校となって久しい。この一帯はかつては漁業で賑わい、裕福だったと聞く。

ものがあふれている時代。服も道具も使い捨ての現在。昔に戻ることはできず、裂き織、あるいは古着や古くなった道具などを、再利用することは日常的に難しいけれど、裂き織をしていた先人の心を私たちの心の中に留めたい。

INFORMATION:

オリコの里では体験コースを設定している。(要予約:予約電話番号090-2783-8357 小林)

長さ15cm以内の作品で料金は¥500。作品の持ち帰りは不可。

長さ45㎝程度のテーブルセンターを織る場合、料金は¥2500。作品は持ち帰れます。所要時間は約2時間

大佐田では、’オリコ’同じ佐田岬でも隣の村では’裂き織、また別の村では‵ツヅレ’と呼ばれる。ウキィペディアによれば、江戸中期、綿や絹が貴重だった東北地方で、日常の麻布の古着を裂いて再利用をしていたものが発祥とされるとある。江戸後期には綿が入り、綿は安価なものではなかったので、古くなっても使い切る、日本人の’もったいない’文化を培った。

私が子供の頃、背負子や、背負子の下に切るチョッキのような服が裂き織で作られていたような記憶がある。

近所のおばさんの話によれば、昭和初期頃はどの家にも織機があって、裂き織をしていたという。

オリコの里はそんな文化を残していこうと、小林文夫氏が裂き織保存会を立ち上げ、廃校になった小学校で裂き織教室、体験コースを実施している。

現在、保存会の会員は7名。高齢化で、この素晴らしい文化を残していけるかを懸念している。小林氏は先人が残してくれた裂き織の技術、もったいないという心をご自身が引き継いでこられた。先人の想いを少しでも多くの人に知って頂き、残していくことが先人へのまさに’鶴の恩返し’と努力をしておられるのではないだろうか。

ものがあふれている時代。服も道具も使い捨ての現在。昔に戻ることはできず、裂き織、あるいは古着や古くなった道具などを、再利用することは日常的に難しいけれど、裂き織をしていた先人の心を私たちの心の中に留めたい。

INFORMATION:

オリコの里では体験コースを設定している。(要予約:予約電話番号090-2783-8357 小林)

長さ15cm以内の作品で料金は¥500。作品の持ち帰りは不可。

長さ45㎝程度のテーブルセンターを織る場合、料金は¥2500。作品は持ち帰れます。所要時間は約2時間

![]()

2019-11-02 22:09

10末、さわやかな秋空の下、すでに花も終わりとなりかけた蓼藍(たであい)の畑を見にいった。

我々、地元に住む人々にとっては、ただの雑草畑にしか見えない。小高い高原と川に囲まれた三角州。そこに藍染のための瓶を仕込んだビニールハウスがある。

昨年、神戸から、ここ佐田岬半島のほぼ中央に位置するダイワハウスのリゾートに移住した柏木夫妻が藍染をするために、この地に土地を借り、蓼の生産から藍染液、そして染まで、徳島での修業を経て、試行錯誤しながら、初めての試みに日々チャレンジしている。

そして、この5月に植えた蓼が青々と育ち,葉を収穫して、乾燥、発酵を経て、瓶に仕込み、ついに8月初め、最初の藍染に成功したという。

たった2カ月足らずで、現在藍染の注文が、この周辺だけでなく、遠くは関西や東京からも入り、順番待ちのリストが長々と続いている。その努力に脱帽!!

かつて入植者が開拓した高茂と呼ばれた牧場のあった麓、今も廃屋となった牛舎が見られる。もともと荒れ地だった場所を二人は近隣の人々の協力を得て開墾し、蓼藍の畑にかえた。そして畑の中に仮設の工房を作り、地道に藍染をしている。

手探りで始めた染色液づくり。温暖な地ではあるが、発酵のための温度を管理することが最も難しいという。

アルカリ性の水溶液を作るため、自然の草木を燃やした灰で灰汁をとることも作業の一つ。澄み切った灰汁はきれいな藍色を出すことに欠かせない。

発酵させたアルカリ液に何度かつけて、藍の色素インジゴを繊維に吸収させる。藍の色素は不水溶性なので、川の水で洗い酸化させる。川の水は酸素を多く含み、酸性度が高くなるので鮮やかな色合いが出せるという。上、左は藍染液につけて空気にさらしたもの。まだ少し緑がかった色がまだらに残っている。右はそれを川から引いた水で洗ったもの。さらに川で洗うことで鮮やかな色合いがでてくる。

染色液は、何度もつけていると緑色がかって発酵が弱まってくるそうだ。そうなれば、今日の作業は終了。川で洗ったものは、自宅に持ち帰り、脱水をして陰干しをする。そして、また工房にもっていき、本染めをする。染められるものは綿や麻等天然の素材。素材や服地、染色液の発酵状況により、二度ならず何度も作業を繰り返すこともあるという。まさに職人の仕事である。

冬にかけて、気温が下がると、発酵が十分できなくなり、作業が困難になるという。初めての冬を迎えるにあたり、先が見えず、まだまだチャレンジが続く。

自宅は標高300m余りの半島の頂上線にあるダイワハウスのリゾート地。家のテラスから穏やかな宇和海が眺められる。夏の晴れた日は肌を焼くような太陽の強さ、朝夕は、からりとした空気で肌寒さを感じる。風の岬とも言われる佐田岬は、一年を通して強い風が吹いている。岬の先は九州が見えていて、渡り鳥の宝庫でもある。

宇和海(太平洋)と瀬戸内海を同時に一望できる日本一細長い岬。海の青さは宇和海と瀬戸内海で異なり、空の青さは岬を覆い、朝日、夕日に染まる海と山、空の色。四季折々肌で感じる自然の生活がここにある。

柏木夫妻の藍染の一つの目標は、この佐田岬の青を表現したいという。

まだ移住して1年余り。お二人が佐田岬の青に染まって、さわやかな風を起こし、我々岬の一員として末永く活躍し、ここが故郷となることを願っている。

我々、地元に住む人々にとっては、ただの雑草畑にしか見えない。小高い高原と川に囲まれた三角州。そこに藍染のための瓶を仕込んだビニールハウスがある。

昨年、神戸から、ここ佐田岬半島のほぼ中央に位置するダイワハウスのリゾートに移住した柏木夫妻が藍染をするために、この地に土地を借り、蓼の生産から藍染液、そして染まで、徳島での修業を経て、試行錯誤しながら、初めての試みに日々チャレンジしている。

そして、この5月に植えた蓼が青々と育ち,葉を収穫して、乾燥、発酵を経て、瓶に仕込み、ついに8月初め、最初の藍染に成功したという。

たった2カ月足らずで、現在藍染の注文が、この周辺だけでなく、遠くは関西や東京からも入り、順番待ちのリストが長々と続いている。その努力に脱帽!!

かつて入植者が開拓した高茂と呼ばれた牧場のあった麓、今も廃屋となった牛舎が見られる。もともと荒れ地だった場所を二人は近隣の人々の協力を得て開墾し、蓼藍の畑にかえた。そして畑の中に仮設の工房を作り、地道に藍染をしている。

手探りで始めた染色液づくり。温暖な地ではあるが、発酵のための温度を管理することが最も難しいという。

アルカリ性の水溶液を作るため、自然の草木を燃やした灰で灰汁をとることも作業の一つ。澄み切った灰汁はきれいな藍色を出すことに欠かせない。

発酵させたアルカリ液に何度かつけて、藍の色素インジゴを繊維に吸収させる。藍の色素は不水溶性なので、川の水で洗い酸化させる。川の水は酸素を多く含み、酸性度が高くなるので鮮やかな色合いが出せるという。上、左は藍染液につけて空気にさらしたもの。まだ少し緑がかった色がまだらに残っている。右はそれを川から引いた水で洗ったもの。さらに川で洗うことで鮮やかな色合いがでてくる。

染色液は、何度もつけていると緑色がかって発酵が弱まってくるそうだ。そうなれば、今日の作業は終了。川で洗ったものは、自宅に持ち帰り、脱水をして陰干しをする。そして、また工房にもっていき、本染めをする。染められるものは綿や麻等天然の素材。素材や服地、染色液の発酵状況により、二度ならず何度も作業を繰り返すこともあるという。まさに職人の仕事である。

冬にかけて、気温が下がると、発酵が十分できなくなり、作業が困難になるという。初めての冬を迎えるにあたり、先が見えず、まだまだチャレンジが続く。

自宅は標高300m余りの半島の頂上線にあるダイワハウスのリゾート地。家のテラスから穏やかな宇和海が眺められる。夏の晴れた日は肌を焼くような太陽の強さ、朝夕は、からりとした空気で肌寒さを感じる。風の岬とも言われる佐田岬は、一年を通して強い風が吹いている。岬の先は九州が見えていて、渡り鳥の宝庫でもある。

宇和海(太平洋)と瀬戸内海を同時に一望できる日本一細長い岬。海の青さは宇和海と瀬戸内海で異なり、空の青さは岬を覆い、朝日、夕日に染まる海と山、空の色。四季折々肌で感じる自然の生活がここにある。

柏木夫妻の藍染の一つの目標は、この佐田岬の青を表現したいという。

まだ移住して1年余り。お二人が佐田岬の青に染まって、さわやかな風を起こし、我々岬の一員として末永く活躍し、ここが故郷となることを願っている。

![]()

2019-05-18 19:47

ゴールデンウィークの真っただ中、約30世帯人口60人ほどの村、神崎の六社神社で地元の御神楽保存会の皆様が演じる御神楽が奉納された。まるで深い森の中にあるような神社へのアプローチ。午後1時に太鼓の音で始まった御神楽。私が到着したとき、ギャラリーは一緒に行った友人の家族とほかに一組のご夫婦、カメラで取材をしていたお二人だけで、なんともったいないことかと悲しい思いを抱いた。御神楽は鉦と太鼓のリズムで、一幕一幕、踊りが変わっていく。2時過ぎ頃になって、村の人々が一人、二人と徐々に増えていく。御神楽も徐々にハイライトへと高まっていく。村の人々はハイライトになっていく過程を知っていて、それに合わせて集まってくるようだ。もともとは5月3日ではなく、神様のお祭りの日に奉納されていたそうだが、村の人口が減少し、人が集まらなくなったため、村の人々が里帰りするゴールデンウイークに催行するようになったそうだ。

ハイライトに向かって、村人たちが徐々に集まってくる。そして御神楽に参加する。

集まった村人の中の一人の女性が、保存会の方の母だと言い、その方の家は親子三代にわたり、保存会で伝統を引き継いでいると教えてくださった。彼女が知っている限り、神崎の御神楽は90年以上前には始まっていたと言う。現在保存会のメンバーは8名位で、後継者がいないことを心配していらっしゃった。彼女の娘さんもギャラリーとしてこられていて、どうすればこの伝統を続けられるのだろうと思いを伝えてくださった。

メンバーの一番若手が50台後半、でんぐり返ったり、子供を抱いて舞うことがすでにきつくなっているという。

ギャラリーの一人が冗談で、お面をつけた翁や媼を見て、もうすでにお面なしでいけるのに、と笑っていた。

ハイライトは、ヤマトタケルの尊の大蛇退治。大蛇の尾から剣をとりだす。本来、午後1時から、4時過ぎまで4時間近い演舞で、演目は40以上あるのではとおっしゃっていた。現在は中を端折って3時間足らずになっていると。

こんな素晴らしい民族芸能が、ひっそりと続けられ、だれも手をさしのべることなく消えていこうとしている。佐田岬に生まれ育った私もその存在すら知らなかった。

後で聞いたことだが、神崎だけでなく、二名津村、豊之浦の村でも奉納されているという。どれほどの人がこうした伝統民芸を知っているのか、さらにどれほどの人が関心をもっているのか、もう少し知りたくなった。

ハイライトに向かって、村人たちが徐々に集まってくる。そして御神楽に参加する。

集まった村人の中の一人の女性が、保存会の方の母だと言い、その方の家は親子三代にわたり、保存会で伝統を引き継いでいると教えてくださった。彼女が知っている限り、神崎の御神楽は90年以上前には始まっていたと言う。現在保存会のメンバーは8名位で、後継者がいないことを心配していらっしゃった。彼女の娘さんもギャラリーとしてこられていて、どうすればこの伝統を続けられるのだろうと思いを伝えてくださった。

メンバーの一番若手が50台後半、でんぐり返ったり、子供を抱いて舞うことがすでにきつくなっているという。

ギャラリーの一人が冗談で、お面をつけた翁や媼を見て、もうすでにお面なしでいけるのに、と笑っていた。

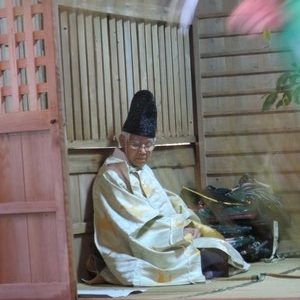

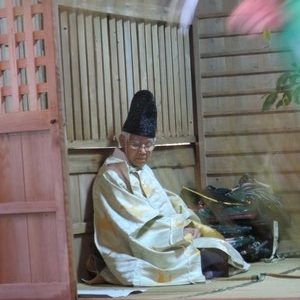

ハイライトのおろち退治。最初から最後まで奥の部屋でじっと見守る神主。

ハイライトは、ヤマトタケルの尊の大蛇退治。大蛇の尾から剣をとりだす。本来、午後1時から、4時過ぎまで4時間近い演舞で、演目は40以上あるのではとおっしゃっていた。現在は中を端折って3時間足らずになっていると。

こんな素晴らしい民族芸能が、ひっそりと続けられ、だれも手をさしのべることなく消えていこうとしている。佐田岬に生まれ育った私もその存在すら知らなかった。

後で聞いたことだが、神崎だけでなく、二名津村、豊之浦の村でも奉納されているという。どれほどの人がこうした伝統民芸を知っているのか、さらにどれほどの人が関心をもっているのか、もう少し知りたくなった。