BLOG

![]()

2025-02-22 16:24

今回はお知らせのみ。

国道197号線、メロディーラインにある、アトリエcafeピピで、絵画展をしています。

出展者は、佐田岬半島の三崎地区で活動している、趣味のどう公開’コスモスの会’メンバー。

趣味ながら、二科展、日展にも劣らず(?)皆さんの力作です。ぜひご覧ください。

2025年3月30日(日)午後2時まで展示しています。

なお、カフェふ~ちゃんはしばらくお休みさせて頂きます。アトリエcafeピピにて、週末パスタを中心としたランチとカフェを営業しております。ぜひこちらをご利用ください。

国道197号線、メロディーラインにある、アトリエcafeピピで、絵画展をしています。

出展者は、佐田岬半島の三崎地区で活動している、趣味のどう公開’コスモスの会’メンバー。

趣味ながら、二科展、日展にも劣らず(?)皆さんの力作です。ぜひご覧ください。

2025年3月30日(日)午後2時まで展示しています。

なお、カフェふ~ちゃんはしばらくお休みさせて頂きます。アトリエcafeピピにて、週末パスタを中心としたランチとカフェを営業しております。ぜひこちらをご利用ください。

![]()

2024-03-13 14:14

2024年2月1日、亀が池温泉が、リニューアルされ、グランドオープンのセレモニーが行われた。

一昨年,火事により、一時営業停止となり、幸いなことに、温泉とその施設は火災から免れ、昨年秋より温泉のみオープンしていた。

リニューアル後の温泉は、松山を拠点とする’大和屋旅館’が実質的な経営を行うという噂を聞いているが、情報は錯綜していて、確かなことはわからない。伊方町の情報管理及び町民への通達義務は前々より、地元住民の不満の声になっているが、ここでも、ちょっと皮肉を言いたい。

大和屋旅館のさい配により、スマートな経営、そして、ビジネスライクになることは悪いことではなく、何かを変えようとする試みには応援をしたい。

温泉そのものの施設は変わりなく、建物の施設が、心地よい空間になった。

亀が池温泉全景。

玄関と誰もが利用できる足湯。

左:フロントスタッフ 右:佐田岬の文化遺産の一つ、裂き織の暖簾

フロント横に設置された、お土産ブース

館内のレストラン 佐田岬の魚介に重点を置いたメニューを提供

女湯と男湯は週ごと、あるいはある期間ごとに入れ替わる。ジャグジーバス、塩サウナ、露天風呂などがあり、温泉水は若干塩気を帯びたお湯になっている。

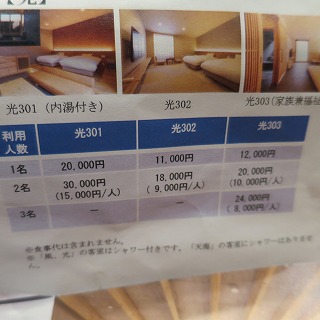

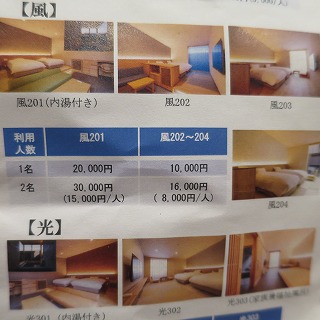

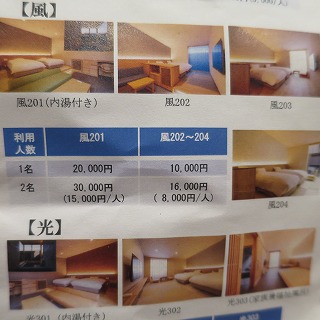

併設された、宿泊施設資料。リニューアルされ、さらに温泉入浴付き、朝食も予約すれば用紙してくれる。

フロントに関して、住民のブラックジョークを聞いた。旧温泉はTシャツ姿の地元従業が受付にいたが、現在、スーツを着たホテルスタッフの様相。柑橘や野菜農家の作業着を着た地元住民は、一度家に帰って、風呂に入って着替えてから行かなければならない???

伊方町としては、町のおおよその働き手は農家であり、健康促進を奨励した温泉であれば、せめてそうした人々の疲れをとるため、気兼ねなく使える湯を、別途の入り口、お湯でもいいから提供してあげて欲しい。

これも噂だが、同温泉は、地元町民を対象にしておらず、遠方からのツーリスト、訪問者を対象にしていると。

確かに、オープンした現時点では、松山や、伊予市など、県内の遠方からの訪問客が増えている。それはいいことだ。が?と疑問は残る。

お土産ブースも同様。旧施設は、地元の野菜や菓子、特産などを置いていたが、今回はおしゃれではあるが、地元らしさはあまりない。

もっとも,町政ばかりを責められない。地元の人々も,あきらめ感か、自分にかかる面倒を避けるためか、積極的に行動をしないところがある。

一つ一つが、変化のための方向性を探ってのことであるが、一つ一つが課題が残る。

亀が池温泉のリニューアルのための募金が予想以上に集まったと、町から、その使い道のアンケートが配られた。友人とともにいくつか提案を出したが、そのアンケートの結果はなしのつぶてだった。

最初の写真の亀が池はその周辺を散策でき、キャンプなどもできる行楽地になっているが、本体の亀が池そのものが汚水のような汚さ、匂い。我々の提案の一つはまず、その池の水を常に浄化できる海との航路を作ること、さほど、費用も労力も必要としないと思うがいかがなものか。

一昨年,火事により、一時営業停止となり、幸いなことに、温泉とその施設は火災から免れ、昨年秋より温泉のみオープンしていた。

リニューアル後の温泉は、松山を拠点とする’大和屋旅館’が実質的な経営を行うという噂を聞いているが、情報は錯綜していて、確かなことはわからない。伊方町の情報管理及び町民への通達義務は前々より、地元住民の不満の声になっているが、ここでも、ちょっと皮肉を言いたい。

大和屋旅館のさい配により、スマートな経営、そして、ビジネスライクになることは悪いことではなく、何かを変えようとする試みには応援をしたい。

温泉そのものの施設は変わりなく、建物の施設が、心地よい空間になった。

亀が池温泉全景。

玄関と誰もが利用できる足湯。

左:フロントスタッフ 右:佐田岬の文化遺産の一つ、裂き織の暖簾

フロント横に設置された、お土産ブース

館内のレストラン 佐田岬の魚介に重点を置いたメニューを提供

女湯と男湯は週ごと、あるいはある期間ごとに入れ替わる。ジャグジーバス、塩サウナ、露天風呂などがあり、温泉水は若干塩気を帯びたお湯になっている。

併設された、宿泊施設資料。リニューアルされ、さらに温泉入浴付き、朝食も予約すれば用紙してくれる。

フロントに関して、住民のブラックジョークを聞いた。旧温泉はTシャツ姿の地元従業が受付にいたが、現在、スーツを着たホテルスタッフの様相。柑橘や野菜農家の作業着を着た地元住民は、一度家に帰って、風呂に入って着替えてから行かなければならない???

伊方町としては、町のおおよその働き手は農家であり、健康促進を奨励した温泉であれば、せめてそうした人々の疲れをとるため、気兼ねなく使える湯を、別途の入り口、お湯でもいいから提供してあげて欲しい。

これも噂だが、同温泉は、地元町民を対象にしておらず、遠方からのツーリスト、訪問者を対象にしていると。

確かに、オープンした現時点では、松山や、伊予市など、県内の遠方からの訪問客が増えている。それはいいことだ。が?と疑問は残る。

お土産ブースも同様。旧施設は、地元の野菜や菓子、特産などを置いていたが、今回はおしゃれではあるが、地元らしさはあまりない。

もっとも,町政ばかりを責められない。地元の人々も,あきらめ感か、自分にかかる面倒を避けるためか、積極的に行動をしないところがある。

一つ一つが、変化のための方向性を探ってのことであるが、一つ一つが課題が残る。

亀が池温泉のリニューアルのための募金が予想以上に集まったと、町から、その使い道のアンケートが配られた。友人とともにいくつか提案を出したが、そのアンケートの結果はなしのつぶてだった。

最初の写真の亀が池はその周辺を散策でき、キャンプなどもできる行楽地になっているが、本体の亀が池そのものが汚水のような汚さ、匂い。我々の提案の一つはまず、その池の水を常に浄化できる海との航路を作ること、さほど、費用も労力も必要としないと思うがいかがなものか。

![]()

2023-12-07 08:16

展望台からの左、宇和海、右、瀬戸内海

町見郷土館の学芸員、高島さんと、郷土館スタッフの方。

2023年(令和5年)8月5日、佐田岬ミュージアムがオープンした。佐田岬半島のちょうど真ん中辺、メロディーライン(国道197号線)の堀切大橋の手前。道の駅、瀬戸農業公園跡地に建てられた3階建て、眺めの良いロケーションである。3階の展望台からのパノラマは、宇和海、瀬戸内海が同時に一望できる、日本一細長い佐田岬ならではの絶景である。

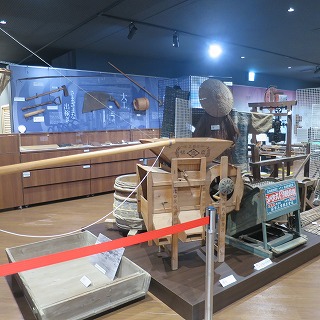

宇和海沿いの廃校となった町見中学校を利用して、活動していた町見郷土館が移転され、町見郷土館時代に集積、研究された郷土の、生活用品、文化財、歴史的発掘品、貴重な資料などが、要領よく展示されていて、佐田岬半島の歴史や住民の生活、風習、文化が一覧できる。

佐田岬ミュージアム、その前の町見郷土館を、地道にここまで充実させた背景には、学芸員として、香川から赴任された高島さんの功績が大きい。そして、高島さんをサポートしてきた、見つけ隊の活動も見逃せない。

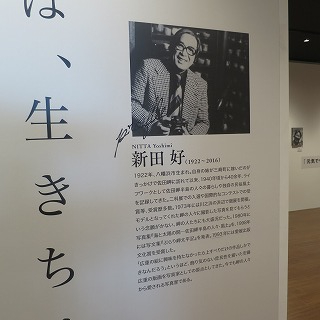

併設された写真館には、昭和初期の佐田岬半島の生活や風景を撮り続けた新田 好(よしみ)氏の写真が展示され、昭和生まれの人々の郷愁を誘っている。

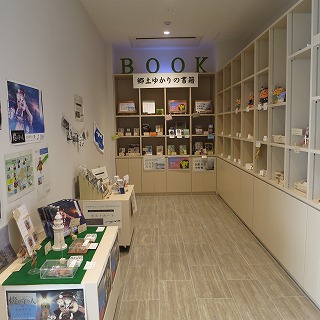

2階(ヨーロッパ式では1階)のミュージアム受付のフロアは、広いスペースとなっており、瀬戸内海に向かって大きく窓がとられ、明るい日差しの中、椅子が据えられ、誰もが自由に休息できるようになっている。ミュージアムの受付の後ろの隅には、ミュージアムグッズが置かれている。

また、このスペースは、パティションで区切られるようになっており、会議室として貸し出しができるようになっている。同フロアには、カフェも入っていて、ベーグルが人気である。

1階(ヨーロッパ式グランドフロア)はテナントとして、’藍染の製品売り場。ここでは申し込みをすれば、藍染め体験ができる。

佐田岬半島ミュージアムに関しては、地元の人々にとって、手放しで喜べない面が残念である。ミュージアムそのものは、残すべき佐田岬半島の歴史として申し分なく、そして残すべきものであると確信している。

問題は、その建物の利用に関して、不満の声を時々耳にする。

伊方町として、観光促進、地元の経済発展の指針をたてたものかもしれないが、地元の人々の総意とかみあっていないと思うのは私だけではないようだ。

ミュージアムは同時に道の駅の機能を残すと聞いていたが、道の駅の機能は単にトイレの設置だけだったようだ。

道の駅は地方自治体と道路管理者が提携して設置し、国土交通省に登録された官民連携のプロジェクトと説明され、以下の3つの機能が基本とされている。

1)道路利用者の休憩機能

2)道路利用者及び地域の人々の情報発信機能

3)道の駅を核として、その地域の町同士が連携する地域の連携機能

自治体として最たる目的は、ドライバーへの利便はもちろん、それ以上に地域振興のための、観光促進や、地域物産の情報にあるのではなかろうか、道の駅の魅力は、旅人にとっては、ドライブの途中で、ちょっと休息できる場所、そしてその土地、人々に触れる機会がある場所、さらに、地方の物産や、食を楽しめるところ。

地元の人々にとっては地元の特産や産業をアピールでき、地域の情報を発信でき、そして観光客やドライバーとの触れ合いによって、外の空気に触れる機会があること。

道の駅農業公園は廃止されたのだろうか?そうした情報不足も人々の不満の声になっている。

今後、自治体が本来の目的、そして、多くの地元、ツーリスト、ドライバーの声を聴き、必要欠くべからず施設ととして発展していくことを望みたい。

![]()

2023-03-02 16:29

伽藍山は細長い佐田岬半島の先端に近い、三崎港を見下ろす佐田岬半島最高峰の山。最高峰と言っても、標高413.6m。頂上に展望台があり、かつては、小学校の子供たち、また、保育園児の遠足の場所だったそうだ。集落はほとんど海岸沿いにあるので、子供たちにとって、標高414mは、山に住む人たちの1000m級の山登りに等しいのではないだろうか。今日、頂上までの道は舗装され、また遊歩道もあり、眺めの良い観光名所(?)というには、あまり知られていないが。

頂上の展望台の脇に、大きな風呂桶のような穴がある。なんだろう?と思っていたら、友人が、戦時中、4,5人の男が中にはいり、戦闘機が来たら、音の反響でどの方角から来ているかを知らせるためのものだったと教えて頂いたそうだ。また、古くはのろし台があり、宇和島藩の参勤交代の船の進行状況などを伝える役目をはたしていたとか。

展望台からの願望は、佐田岬半島の先端の地形がみられ、三崎港の湾、そして、その先の、九州一帯の地形が見渡せる。宇和海と瀬戸内海が同時に一望でき、冬の海の瀬戸内海側の荒波、宇和海の穏やかな海が一目瞭然に体感できる。瀬戸内海側の先には中国地方、山口県の一帯が見渡せる。

3月初め、伽藍山展望台の手前には、農業体験地があり現在は荒れ地になっていたが、道すがら、梅の並木があり、まさに見ごろを迎えていた。本当に、’にほい起こせよ梅の花、菅原道真の句が浮かんでくる香りに包まれていた。

今はどこでも一面の菜の花がみられるが、ここでも菜の花と、あとひと月もすれば、桜の花が一面に見られるだろう。展望台周辺にはソメイヨシノが植えられていたが、佐田岬半島全体は3月下旬から4月初めにかけて、山桜の季節。まさに山が笑う!ぽかぽかと山のあちらこちらに素朴な山桜が咲いて見事な景色となる。

頂上の展望台の脇に、大きな風呂桶のような穴がある。なんだろう?と思っていたら、友人が、戦時中、4,5人の男が中にはいり、戦闘機が来たら、音の反響でどの方角から来ているかを知らせるためのものだったと教えて頂いたそうだ。また、古くはのろし台があり、宇和島藩の参勤交代の船の進行状況などを伝える役目をはたしていたとか。

展望台からの願望は、佐田岬半島の先端の地形がみられ、三崎港の湾、そして、その先の、九州一帯の地形が見渡せる。宇和海と瀬戸内海が同時に一望でき、冬の海の瀬戸内海側の荒波、宇和海の穏やかな海が一目瞭然に体感できる。瀬戸内海側の先には中国地方、山口県の一帯が見渡せる。

3月初め、伽藍山展望台の手前には、農業体験地があり現在は荒れ地になっていたが、道すがら、梅の並木があり、まさに見ごろを迎えていた。本当に、’にほい起こせよ梅の花、菅原道真の句が浮かんでくる香りに包まれていた。

今はどこでも一面の菜の花がみられるが、ここでも菜の花と、あとひと月もすれば、桜の花が一面に見られるだろう。展望台周辺にはソメイヨシノが植えられていたが、佐田岬半島全体は3月下旬から4月初めにかけて、山桜の季節。まさに山が笑う!ぽかぽかと山のあちらこちらに素朴な山桜が咲いて見事な景色となる。

![]()

2022-11-29 15:47

11月初旬の週末、’秋のサロン・音楽とお茶を楽しむ昼下がり’と題して、アトリエ・カフェ・PI・PI・でささやかなサロンを開いた。クラリネット、キィボード、そして、ヴィオラの優しい響きが、部屋いっぱいに広がった。クラリネットの菊池さん、キィボードの濱田さん、そしてヴィオラの梶原さんは、手弁当で演奏を担当してくださった。3人の美しい花に加え、さらに、彼女たちのご友人である、二宮美桃園さんが、ゴージャスな花を添えてくださり、会場は華やかな雰囲気に包まれた。

田舎の小さな町や村に住む人々にとって、都会のように、日常的に音楽や映画、イヴェント、舞台などの催しがあるわけでなく、地方公演などがあっても中々見に行くことは難しい。もちろん、都会のプロのイヴェントのように、彼女たちは著名なアーティストでもなく、その筋の人たちに評価される機会があった演奏者ではないけれど、私は時々思う。巷にこんな素晴らしいアーティストがいるんだと。彼女たちだけでなく、そうした人々の演奏や芸術に出会うことがあり、驚かされることが多々ある。こんな小さな村の、目立たぬカフェで、ちょっぴり非日常を楽しめるのは、田舎ならではの、何か無償の自然の贈り物のように思える。次回はもっともっと、なかなか家から出られないおばちゃんやおっちゃんにも体験して頂きたいと思う。

田舎の小さな町や村に住む人々にとって、都会のように、日常的に音楽や映画、イヴェント、舞台などの催しがあるわけでなく、地方公演などがあっても中々見に行くことは難しい。もちろん、都会のプロのイヴェントのように、彼女たちは著名なアーティストでもなく、その筋の人たちに評価される機会があった演奏者ではないけれど、私は時々思う。巷にこんな素晴らしいアーティストがいるんだと。彼女たちだけでなく、そうした人々の演奏や芸術に出会うことがあり、驚かされることが多々ある。こんな小さな村の、目立たぬカフェで、ちょっぴり非日常を楽しめるのは、田舎ならではの、何か無償の自然の贈り物のように思える。次回はもっともっと、なかなか家から出られないおばちゃんやおっちゃんにも体験して頂きたいと思う。