BLOG

*** This page might not be translated. ***

![]()

2021-09-11 15:15

この夏は、8月半ばの長雨の後も、夏らしい夏にはならなかった。9月初めも残暑とはいえ、曇りがちで、さほどしのぎにくさはない。

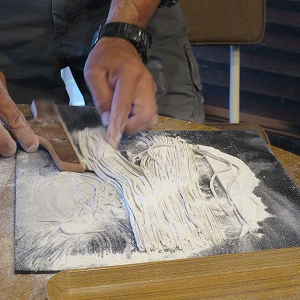

そんな一日、そばの種まきをした。そして、別に収穫されたそばをそば粉にして、そば打ちの体験をさせて頂いた。

趣味とはいえ、趣味を超えた、こだわりのそば打ちに熱中している上田氏の段取りである。

まずは計量。一人前のそば、今回はそば粉105g、水50g

次にリハーサル。そば打ちで最も難しいのはそば切りだと上田氏は言う。均一に細く切るコツを習う。

そして本番。ボールの中に、計量したそば粉と水を入れる。そして、粉を切るように混ぜてゆく。

混ぜながら、ボールの中でまとめて、さらに手でまるめる。丸めた生地を手で伸ばし、その後麺棒で四角い形になるよう、角を作りながら2-3度伸ばす。伸ばした生地を均一に0,5mmの厚さにするため、厚さ1cmの2本の棒ではさみ、次に厚さ0.5mmの棒ではさんで均一の生地を作る。

できた生地を半分に折り、リハーサルをした、そば切りに入る。

なかなかうまくはいかないが、切ったそばを少量ずつ取り上げ、粉をはたき、10割そばのできあがり。茹で時間は20秒から30秒。季節によって、麺が切れやすいので、暑い季節はぶっかけそばがいいかもと上田氏の意見。

上田氏のすごさというか、こだわりは、そば打ちのテーブル(回転テーブル)から、その台を置く足、そして、最初に切りながら混ぜる器具、1cmと0.5mmの棒、そば切り用のまな板と、等間隔にするための道具、総て彼の手作り。さらには、そばを植え、収穫をし、そば粉を石うすでそば打ちの前日にフレッシュな状態で打てるように挽き、試作を重ね1人前のすべて天然のフレッシュなそばにこだわっている。打ちたてのそばの香り,こし,食感、贅沢な一品だ。私見を言えば、上田氏の言うとおり、そば切りがコツ、均一に細く切られたそばと、私が切ったばらばらの太さのそばで味も食感もかわる。自分で打った満足とベテランの味をはかりにかけてしまう。

そばの種まきと収穫

そばの種まきは梅雨が明けた、7月中旬から、8月下旬にかけて。8月下旬に植え付けたそばは、11月頃新そばとして楽しめる。

等間隔に溝をきる。

切った溝にほぼ均一に種を落としていく。見事な溝を切る器具も、均一に、また、手間をかけずに種を蒔くこの、荷車のような器具も彼の手作り。江戸時代から使われていた器具で、当時はもっと大きかったようだ。町見郷土館に保管されている器具を参考に手作りしたという。

そばの種。まいて1週間程で、芽がでてくる。

やがて、花が咲き、実がなり、3ヶ月後には収穫し、そば粉を挽くことができる。

そんな一日、そばの種まきをした。そして、別に収穫されたそばをそば粉にして、そば打ちの体験をさせて頂いた。

趣味とはいえ、趣味を超えた、こだわりのそば打ちに熱中している上田氏の段取りである。

まずは計量。一人前のそば、今回はそば粉105g、水50g

次にリハーサル。そば打ちで最も難しいのはそば切りだと上田氏は言う。均一に細く切るコツを習う。

そして本番。ボールの中に、計量したそば粉と水を入れる。そして、粉を切るように混ぜてゆく。

混ぜながら、ボールの中でまとめて、さらに手でまるめる。丸めた生地を手で伸ばし、その後麺棒で四角い形になるよう、角を作りながら2-3度伸ばす。伸ばした生地を均一に0,5mmの厚さにするため、厚さ1cmの2本の棒ではさみ、次に厚さ0.5mmの棒ではさんで均一の生地を作る。

できた生地を半分に折り、リハーサルをした、そば切りに入る。

なかなかうまくはいかないが、切ったそばを少量ずつ取り上げ、粉をはたき、10割そばのできあがり。茹で時間は20秒から30秒。季節によって、麺が切れやすいので、暑い季節はぶっかけそばがいいかもと上田氏の意見。

上田氏のすごさというか、こだわりは、そば打ちのテーブル(回転テーブル)から、その台を置く足、そして、最初に切りながら混ぜる器具、1cmと0.5mmの棒、そば切り用のまな板と、等間隔にするための道具、総て彼の手作り。さらには、そばを植え、収穫をし、そば粉を石うすでそば打ちの前日にフレッシュな状態で打てるように挽き、試作を重ね1人前のすべて天然のフレッシュなそばにこだわっている。打ちたてのそばの香り,こし,食感、贅沢な一品だ。私見を言えば、上田氏の言うとおり、そば切りがコツ、均一に細く切られたそばと、私が切ったばらばらの太さのそばで味も食感もかわる。自分で打った満足とベテランの味をはかりにかけてしまう。

そばの種まきと収穫

そばの種まきは梅雨が明けた、7月中旬から、8月下旬にかけて。8月下旬に植え付けたそばは、11月頃新そばとして楽しめる。

等間隔に溝をきる。

切った溝にほぼ均一に種を落としていく。見事な溝を切る器具も、均一に、また、手間をかけずに種を蒔くこの、荷車のような器具も彼の手作り。江戸時代から使われていた器具で、当時はもっと大きかったようだ。町見郷土館に保管されている器具を参考に手作りしたという。

そばの種。まいて1週間程で、芽がでてくる。

やがて、花が咲き、実がなり、3ヶ月後には収穫し、そば粉を挽くことができる。

![]()

2021-07-10 20:26

7月初旬、温州ミカンの摘果作業のお手伝いに駆り出された。初めての体験で、どの果実を落としていいのかわからないから、無理だと断ったが、誰でも大丈夫と言われ、体験をすることにした。一つの木に、枝に、なりすぎている実を手でもいでゆく単純作業。摘果することにより、商品になる実を残して育てる。

ひたすら、二つ重なっている実は一つに、数個鈴なりになっている実も一つに、手を動かしていく。素人の私には、こんなに落としていいのか、さらには、素人の私が残す実を選んでいいのか、ちょっと罪悪感があった。落としても落としても、生産者のご主人はまだ落としたりないという。落とさなければ9月に再度摘果をするときに大変な労力になると。11月下旬の温州ミカンの収穫の手伝いをしているが、肉体的には摘果作業はずっと楽なはず!だが、特に初日は単純作業と常に手を上に伸ばしているせいか、右手も左手もひきつってしまい、帰宅してからの疲労ははんぱでなかった。80過ぎ、70過ぎの生産者や協力者がひたすら仕事をしている姿を見ては、怠けられない。

以前のブログで、ミカン農家の1年を取材して記載したが、その中の作業のひとつ。生産者は1年中休むことがない。

左2枚 生産者の方は80を過ぎて、一人でいくつかのミカン畑を管理している。温州ミカンだけでなく、デコポン、せとかなど。ミカンの摘果の合間にミカン畑の除草,消毒すべて一人でこなす。が、地元の強力な友人、彼もまた、ミカン生産者であり、70を過ぎて一人で自分の畑を管理しているが、何かとボランティアで手伝ってくれる。

今年はまた、たわわになった実。うれしいが、商品となると別だという。選別(?)されてどんどん落とされる実。

佐田岬半島の付け根に近い集落、大浜はもともとブランドである日の丸ミカンの産地でもあったという、ミカン生産に適した地。ミカン畑はここ大浜に限らず、斜面に沿った日当たりのよい風光明媚な土地につくられている。写真左は大浜の村と沖に黒島、そして、右手の女子(めっこ)岬、その先に佐田岬半島の先端への岬が見えている。右の写真は、大浜の先にある佐島、その沖合が大島、そして右手に黒島。黒島も佐島もかつては人家があったそうだ。

摘果されたみかん。見た目には徳島の名産スダチにみえる。摘果したみかんを拾って持ち帰った。そして、半分に切って、絞る。スダチのようなジューシーさはなく、ほんの一、二滴だけだが、その香りがふわーと広がり、カルパッチョでも、焼酎のロックでもそのひと絞りで驚くほど香りを楽しめる。生産者の彼が言うには、この摘果ミカンは髪を潤す商品に使われコマーシャルされているという。が、ここでは単に畑の肥やしになっている。商品化できないものかと、つくづく自治体の無力を感じてしまう。

ひたすら、二つ重なっている実は一つに、数個鈴なりになっている実も一つに、手を動かしていく。素人の私には、こんなに落としていいのか、さらには、素人の私が残す実を選んでいいのか、ちょっと罪悪感があった。落としても落としても、生産者のご主人はまだ落としたりないという。落とさなければ9月に再度摘果をするときに大変な労力になると。11月下旬の温州ミカンの収穫の手伝いをしているが、肉体的には摘果作業はずっと楽なはず!だが、特に初日は単純作業と常に手を上に伸ばしているせいか、右手も左手もひきつってしまい、帰宅してからの疲労ははんぱでなかった。80過ぎ、70過ぎの生産者や協力者がひたすら仕事をしている姿を見ては、怠けられない。

以前のブログで、ミカン農家の1年を取材して記載したが、その中の作業のひとつ。生産者は1年中休むことがない。

左2枚 生産者の方は80を過ぎて、一人でいくつかのミカン畑を管理している。温州ミカンだけでなく、デコポン、せとかなど。ミカンの摘果の合間にミカン畑の除草,消毒すべて一人でこなす。が、地元の強力な友人、彼もまた、ミカン生産者であり、70を過ぎて一人で自分の畑を管理しているが、何かとボランティアで手伝ってくれる。

今年はまた、たわわになった実。うれしいが、商品となると別だという。選別(?)されてどんどん落とされる実。

佐田岬半島の付け根に近い集落、大浜はもともとブランドである日の丸ミカンの産地でもあったという、ミカン生産に適した地。ミカン畑はここ大浜に限らず、斜面に沿った日当たりのよい風光明媚な土地につくられている。写真左は大浜の村と沖に黒島、そして、右手の女子(めっこ)岬、その先に佐田岬半島の先端への岬が見えている。右の写真は、大浜の先にある佐島、その沖合が大島、そして右手に黒島。黒島も佐島もかつては人家があったそうだ。

摘果されたみかん。見た目には徳島の名産スダチにみえる。摘果したみかんを拾って持ち帰った。そして、半分に切って、絞る。スダチのようなジューシーさはなく、ほんの一、二滴だけだが、その香りがふわーと広がり、カルパッチョでも、焼酎のロックでもそのひと絞りで驚くほど香りを楽しめる。生産者の彼が言うには、この摘果ミカンは髪を潤す商品に使われコマーシャルされているという。が、ここでは単に畑の肥やしになっている。商品化できないものかと、つくづく自治体の無力を感じてしまう。

![]()

2021-06-25 19:27

うろ覚えの童話で、ある森の中に住む深窓のお姫様が病気で、王様は国中から名医を呼び出し見立てをさせたが、一向に病気は治らない。ある日、木こりが森に迷い込み、お城の周りの木々に魅了されて、伐っていった。すると、お日様が、姫の住む部屋に燦燦と注ぎ、やがて姫はすっかり元気になった。ハッピーエンドは覚えてないが、隣の庵寺の桜の木を切る様をて、そんな童話を思い出した。

*****

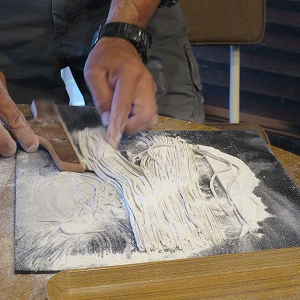

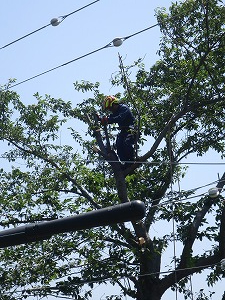

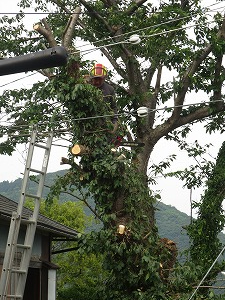

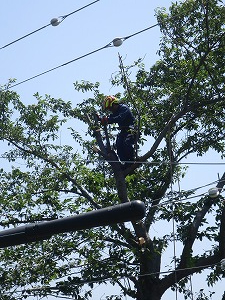

電線にかかる木枝を伐る仕事を電力会社より依頼されて、森林組合の職人が桜の木を伐って下さることになった。本来は、電線にかかっている枝を伐ることが職務であるが、地元の高齢化に配慮してくださり、根元から伐って下さった。木を伐るにあたり、車の入らない高台にある庵寺での、限られあた機材と人力での作業は困難を極めた。樹齢おそらく50年から60年くらいだろうか、3本の桜の木は2日間の工程で伐られ、まさに太陽が降り注ぎ、青い宇和海が見渡せ、散髪をした後のようにすっきりとなった。春には花見が楽しめ、秋にはちょっぴり紅葉も楽しめたが、強い風が吹く度、枝が庵寺の屋根を打ち、日が当たらない庭はじめじめとして、庵寺で寛ぐには少し黴臭かったので、気を揉んでいた。

一本目,二本目と建物を傷つけず、人家に配慮し、安全を確保しながら、少しずつ作業が進められた。

私が子供の頃、気づいたら桜の苗が植えられていたのを覚えている。そしていつの頃か、まだここまで大きく育っていない時期に、一度地元の人が枝伐りをしたのも覚えている。どんどんと大きくなり、戸惑っているうちに地元の人の手に負えなくなってしまった。

生い茂る桜の木を伐ることに多少の感傷は否めないが、伐られた木は薪や柵となって人々の役に立ち、やがて自然に帰り、再生することを願う。

明るくなった庵寺がまた村の人々の憩いの場となってくれる日があるだろうか。さっぱりとした後に、やけに電線が目立つのがチョッピり気になるのはわがままか?!

ほんの3ヶ月前には満開の桜を楽しんだ。まさに桜咲き、いさぎよく桜散る!美しい時期はほんのひと時!

桜切るのブログを見て、故郷をこよなく愛す’伊予のトビウオ’氏の短歌:

老木の荒風に立つ石垣の黙して語らん庵寺菩薩

**長年に亘り、台風にも耐えて老木となった桜の木だが、根も張れない狭き石垣に凜と立っている。その潔さを人は知る由もない。庵寺の菩薩だけが何を語らずとも桜の木を見守り続けてきた。**

多くの事例は、最初は善意から出たものが多い。桜の木を庵寺の庭に植えたのも、庵寺に集まる村人に花を楽しんでもらいたかったのだろう。そして、実際、桜の木は木陰を作り、風よけをし、花見を楽しませてくれた。残念ながら、今日、過疎化が進み、高台にある庵寺に、足の悪い高齢者もこれなくなり、宗教も形骸化され、実際に庵寺を訪れる人もほとんどいなくなった。ソメイヨシノの寿命は約60年と言われているそうだが、いつかは朽ちたり、危険は避けられなくなる。植樹の時にそんなビジョンを持っただろうか。後を引き継ぐ人々に何かを託しただろうか。

植樹に限らず、モノを作り出すことは、自然消滅が可能でない限り、朽ちていくもの。その代償は後世の人々が背負わなければならないもの、と自覚したうえで作り出し、始末してきただろうか。

木の生命、木のぬくもり、木の安らぎ。伐られた桜の木株に座り、その生命を感じながら様々な想いがよぎる。

*****

電線にかかる木枝を伐る仕事を電力会社より依頼されて、森林組合の職人が桜の木を伐って下さることになった。本来は、電線にかかっている枝を伐ることが職務であるが、地元の高齢化に配慮してくださり、根元から伐って下さった。木を伐るにあたり、車の入らない高台にある庵寺での、限られあた機材と人力での作業は困難を極めた。樹齢おそらく50年から60年くらいだろうか、3本の桜の木は2日間の工程で伐られ、まさに太陽が降り注ぎ、青い宇和海が見渡せ、散髪をした後のようにすっきりとなった。春には花見が楽しめ、秋にはちょっぴり紅葉も楽しめたが、強い風が吹く度、枝が庵寺の屋根を打ち、日が当たらない庭はじめじめとして、庵寺で寛ぐには少し黴臭かったので、気を揉んでいた。

一本目,二本目と建物を傷つけず、人家に配慮し、安全を確保しながら、少しずつ作業が進められた。

私が子供の頃、気づいたら桜の苗が植えられていたのを覚えている。そしていつの頃か、まだここまで大きく育っていない時期に、一度地元の人が枝伐りをしたのも覚えている。どんどんと大きくなり、戸惑っているうちに地元の人の手に負えなくなってしまった。

生い茂る桜の木を伐ることに多少の感傷は否めないが、伐られた木は薪や柵となって人々の役に立ち、やがて自然に帰り、再生することを願う。

明るくなった庵寺がまた村の人々の憩いの場となってくれる日があるだろうか。さっぱりとした後に、やけに電線が目立つのがチョッピり気になるのはわがままか?!

ほんの3ヶ月前には満開の桜を楽しんだ。まさに桜咲き、いさぎよく桜散る!美しい時期はほんのひと時!

桜切るのブログを見て、故郷をこよなく愛す’伊予のトビウオ’氏の短歌:

老木の荒風に立つ石垣の黙して語らん庵寺菩薩

**長年に亘り、台風にも耐えて老木となった桜の木だが、根も張れない狭き石垣に凜と立っている。その潔さを人は知る由もない。庵寺の菩薩だけが何を語らずとも桜の木を見守り続けてきた。**

多くの事例は、最初は善意から出たものが多い。桜の木を庵寺の庭に植えたのも、庵寺に集まる村人に花を楽しんでもらいたかったのだろう。そして、実際、桜の木は木陰を作り、風よけをし、花見を楽しませてくれた。残念ながら、今日、過疎化が進み、高台にある庵寺に、足の悪い高齢者もこれなくなり、宗教も形骸化され、実際に庵寺を訪れる人もほとんどいなくなった。ソメイヨシノの寿命は約60年と言われているそうだが、いつかは朽ちたり、危険は避けられなくなる。植樹の時にそんなビジョンを持っただろうか。後を引き継ぐ人々に何かを託しただろうか。

植樹に限らず、モノを作り出すことは、自然消滅が可能でない限り、朽ちていくもの。その代償は後世の人々が背負わなければならないもの、と自覚したうえで作り出し、始末してきただろうか。

木の生命、木のぬくもり、木の安らぎ。伐られた桜の木株に座り、その生命を感じながら様々な想いがよぎる。

![]()

2021-06-05 19:38

爽やかな五月晴れの空に、黄金色の麦の穂がそろう。

ここ、佐田岬半島の中ほど、塩成周辺はかつては、半農半漁、農家の収入は麦とさつま芋が中心だった。当時子だくさんの家庭は麦と芋の収入だけでは生計が立たず、多くの男たちは関西、関東方面に出稼ぎに出ていた。とはいっても、男手がなければ収穫はできず、麦の収穫の季節、梅雨入り前の5月末から6月初め、そして芋の収穫季節、秋祭りの前後、10月頃に、出稼ぎから帰り、一家総出で畑にでる。小中学校の子供達も農繁休みとして、学校が1日休みとなり、手伝いをする。

今では麦を作っている農家はなく、かろうじて芋の栽培が続けられている。

昨年11月末、友人が空き畑に麦を蒔いてくれた。そして、5月、二人で収穫をした。昔のように一面の麦畑とはいかないが、ちょっと懐かしい光景!

4月、麦が黄金色に色づいて収穫まじか。

そして、麦の穂がおれて、頭をたれ始めたら、収穫時!

刈り取った麦の実ををたたいて落とす。かつては千歯こきという農機具を使って穂をとった。

そして風を利用して穂殻をとばす。やはりこの作業もかつては、唐箕(とうみ)と呼ばれる農機具をつかっていた。

さらに網で殻を取り除く

仕上げに水で洗って細かなごみをとり、天日でよく干す。

団塊の世代の末端にもなると、資本主義の弊害か、小さな村にも豊かな家庭と、子だくさん貧乏の家庭の生活に差が出てくる。収穫をした麦を押し麦にし麦ごはんが主食だったが、この頃から、少し裕福な家庭のご飯が’ちんちまんま’(このあたりの方言で、お米の白いご飯)になった。中学生の頃のお弁当にお米の真っ白なご飯が詰まっている友人に対し、押し麦の黒っぽいお弁当に引け目を感じ、お弁当箱の蓋でかくして食べていた思い出、ちんちまんまが食べれるのはお正月とお祭りぐらいだった気がする。今では、麦ごはんはリッチな食生活なのに...

作業をしながら、中島みゆきさんの麦の唄が脳裏をかすめる。

’なつかしい人々、なつかしい風景・・・麦は泣き、麦は咲き、明日へ育ってゆく...'

ここ、佐田岬半島の中ほど、塩成周辺はかつては、半農半漁、農家の収入は麦とさつま芋が中心だった。当時子だくさんの家庭は麦と芋の収入だけでは生計が立たず、多くの男たちは関西、関東方面に出稼ぎに出ていた。とはいっても、男手がなければ収穫はできず、麦の収穫の季節、梅雨入り前の5月末から6月初め、そして芋の収穫季節、秋祭りの前後、10月頃に、出稼ぎから帰り、一家総出で畑にでる。小中学校の子供達も農繁休みとして、学校が1日休みとなり、手伝いをする。

今では麦を作っている農家はなく、かろうじて芋の栽培が続けられている。

昨年11月末、友人が空き畑に麦を蒔いてくれた。そして、5月、二人で収穫をした。昔のように一面の麦畑とはいかないが、ちょっと懐かしい光景!

4月、麦が黄金色に色づいて収穫まじか。

そして、麦の穂がおれて、頭をたれ始めたら、収穫時!

刈り取った麦の実ををたたいて落とす。かつては千歯こきという農機具を使って穂をとった。

そして風を利用して穂殻をとばす。やはりこの作業もかつては、唐箕(とうみ)と呼ばれる農機具をつかっていた。

さらに網で殻を取り除く

仕上げに水で洗って細かなごみをとり、天日でよく干す。

団塊の世代の末端にもなると、資本主義の弊害か、小さな村にも豊かな家庭と、子だくさん貧乏の家庭の生活に差が出てくる。収穫をした麦を押し麦にし麦ごはんが主食だったが、この頃から、少し裕福な家庭のご飯が’ちんちまんま’(このあたりの方言で、お米の白いご飯)になった。中学生の頃のお弁当にお米の真っ白なご飯が詰まっている友人に対し、押し麦の黒っぽいお弁当に引け目を感じ、お弁当箱の蓋でかくして食べていた思い出、ちんちまんまが食べれるのはお正月とお祭りぐらいだった気がする。今では、麦ごはんはリッチな食生活なのに...

作業をしながら、中島みゆきさんの麦の唄が脳裏をかすめる。

’なつかしい人々、なつかしい風景・・・麦は泣き、麦は咲き、明日へ育ってゆく...'

![]()

2021-05-12 15:50

俳句の季語の、’山滴る’はもっともっと深い夏の山を表しているのかもしれない。山笑う桜の季節が終わり、5月にはいると佐田岬の山は鮮やかな若緑に覆われる。その瑞々しさと目を覆う柔らかな緑に思わず両手を広げて深呼吸をしたくなる。山は深くも高くもない。山裾は急峻に、あるいはなだらかに瀬戸内海、宇和海へと落ちている。

日本一、二の生産量を誇る愛媛、特に南予の柑橘は、晩秋から,初冬にかけての温州ミカンから始まり、1月以降は、晩柑と呼ばれる、イヨカン、甘夏、デコポン、せとか、はるみ、きよみ等々、地元の人々でも分別できないくらいの様々の柑橘類の収穫、そして、最後に、サン・フルーツ、河内晩柑あるいは灘オレンジと呼ばれる柑橘でほぼシーズンを終える。そして5月はすでに収穫を終えた柑橘の白い可憐な花が咲き、淡い香りが爽やかな風に運ばれ、次のシーズンへの準備をはじめている。

瀬戸内海側の山滴る、そして碧い海。海辺の空き地にひまわりの種を蒔く。

宇和海(太平洋側)の山滴ると青い海。リアス海岸的な、瀬戸内海側は入り江が深く、山の緑が色濃く海に反映される。宇和海側は海岸線がなだらかで、浜辺が多く、海の色はそのまま空の色を反映する。

サン・フルーツ畑で収穫。ここでは一般商品ではなく、無農薬、無消毒なので、色も形も様々。サン・フルーツは皮も厚く,身はまろやかな酸味があり、初夏の暑い日に喉元をうるおし好まれる。皮もマーマレードやシロップ漬けなど重宝される。

どんなに言葉を尽くしても、どんなに画質の良い画像を搭載しても、この’山滴る’を届けられないのが残念。テレワーク、ズーム、ライン、SNS等、今日様々な技術をつくした優れた媒体でかなりリアルな臨場感を体験できる時代となった。がおそらくどこまで技術が発展しても、人間の五感、人間の感性を媒体では得られない。

日本一、二の生産量を誇る愛媛、特に南予の柑橘は、晩秋から,初冬にかけての温州ミカンから始まり、1月以降は、晩柑と呼ばれる、イヨカン、甘夏、デコポン、せとか、はるみ、きよみ等々、地元の人々でも分別できないくらいの様々の柑橘類の収穫、そして、最後に、サン・フルーツ、河内晩柑あるいは灘オレンジと呼ばれる柑橘でほぼシーズンを終える。そして5月はすでに収穫を終えた柑橘の白い可憐な花が咲き、淡い香りが爽やかな風に運ばれ、次のシーズンへの準備をはじめている。

瀬戸内海側の山滴る、そして碧い海。海辺の空き地にひまわりの種を蒔く。

宇和海(太平洋側)の山滴ると青い海。リアス海岸的な、瀬戸内海側は入り江が深く、山の緑が色濃く海に反映される。宇和海側は海岸線がなだらかで、浜辺が多く、海の色はそのまま空の色を反映する。

サン・フルーツ畑で収穫。ここでは一般商品ではなく、無農薬、無消毒なので、色も形も様々。サン・フルーツは皮も厚く,身はまろやかな酸味があり、初夏の暑い日に喉元をうるおし好まれる。皮もマーマレードやシロップ漬けなど重宝される。

どんなに言葉を尽くしても、どんなに画質の良い画像を搭載しても、この’山滴る’を届けられないのが残念。テレワーク、ズーム、ライン、SNS等、今日様々な技術をつくした優れた媒体でかなりリアルな臨場感を体験できる時代となった。がおそらくどこまで技術が発展しても、人間の五感、人間の感性を媒体では得られない。