BLOG

![]()

2021-03-20 10:34

戦後70年を過ぎて、団塊の世代も今や70を過ぎた。団塊の世代の弟妹も還暦を超える歳となった。私の知る限り、そして、私の故郷の村の当時の親は素晴らしかったと思う。貧しく子だくさんの家が多かったため、やせたわずかな土地での生活がままならず、多くの男たちが出稼ぎに出かけた。農繁期の初夏と秋、そしてお盆やお正月にわずかな休暇で帰ってきて、家族だんらんを楽しむ間もなく、家の仕事をこなし、また出稼ぎに行く。今日そうした時代を過ごした団塊の世代、その後の約10年で生まれた弟妹たちにとって、当時の生活に郷愁を感じる人も多いことだろう。その頃の面影を残す家はほとんどないが、わずかにその余韻を楽しんでいる家族がいた。その頃の生活の面影、そして、何よりも懐かしい味、羽釜ごはん。ご飯を炊くのは、母親であり、長女や次女の当時10歳前後の娘たちであった。

竈(くど)とよばれるかまどに山で拾ってきた枝木や薪割をくべて、火を起こす。最初ちょろちょろなかぱっぱと言う言葉はこのころのものだろうか、赤子が泣いてもふたとるな、など懐かしい言葉である。

ここ、緒方家は大工の家であり、木くずがいっぱいあるので、火をおこすのには苦労がない。団塊世代の末弟が郷愁にかられてご飯炊きをする。

最初はなかなかうまくいかなかったらしいが、2週間もすると、なかなかのプロになった。火をおとして、しばらくおき、竈からおろして、蓋を取った瞬間、なんとも言えない、湯気の中の香り、一気に子供時代へ引き戻される。

かつての農家はこうした広い庭や土間があり、セメントで固められたのではなく、土の広場であった。風が吹けば土埃も灰も一緒にご飯のおかずになった。こうして、庭で食べることはなかったが、七輪で魚や野菜を焼いて、食べたり、ご飯にみそをのせてたべたり、今日の食生活から見れば、超ぜいたくな(?)食生活だった。

よく聞く話が、団塊の世代の人たちがかつての自分たちの貧しく、そして、親はことさら、彼らに厳しかったために、自分たちの子供にはそんな苦労をさせたくなく、つい、なんでも与えてしまうという。要するにあまやかしてしまう。けれど、今、自分たちの当時を振り返ってみてどう思うだろう。

除菌、除菌、安全、清潔、栄養等々、菌に触れない、自然の摂理を避ける生活が、子供たちのアレルギーや体力の減少、本来の治癒力を落としていないだろうか。もちろん、今日と比べるべきもないが、ノスタルジアの中に何か大切な忘れ物がないか、ちょっぴり振り返ってみてもいいかなと思う。

竈(くど)とよばれるかまどに山で拾ってきた枝木や薪割をくべて、火を起こす。最初ちょろちょろなかぱっぱと言う言葉はこのころのものだろうか、赤子が泣いてもふたとるな、など懐かしい言葉である。

ここ、緒方家は大工の家であり、木くずがいっぱいあるので、火をおこすのには苦労がない。団塊世代の末弟が郷愁にかられてご飯炊きをする。

最初はなかなかうまくいかなかったらしいが、2週間もすると、なかなかのプロになった。火をおとして、しばらくおき、竈からおろして、蓋を取った瞬間、なんとも言えない、湯気の中の香り、一気に子供時代へ引き戻される。

かつての農家はこうした広い庭や土間があり、セメントで固められたのではなく、土の広場であった。風が吹けば土埃も灰も一緒にご飯のおかずになった。こうして、庭で食べることはなかったが、七輪で魚や野菜を焼いて、食べたり、ご飯にみそをのせてたべたり、今日の食生活から見れば、超ぜいたくな(?)食生活だった。

よく聞く話が、団塊の世代の人たちがかつての自分たちの貧しく、そして、親はことさら、彼らに厳しかったために、自分たちの子供にはそんな苦労をさせたくなく、つい、なんでも与えてしまうという。要するにあまやかしてしまう。けれど、今、自分たちの当時を振り返ってみてどう思うだろう。

除菌、除菌、安全、清潔、栄養等々、菌に触れない、自然の摂理を避ける生活が、子供たちのアレルギーや体力の減少、本来の治癒力を落としていないだろうか。もちろん、今日と比べるべきもないが、ノスタルジアの中に何か大切な忘れ物がないか、ちょっぴり振り返ってみてもいいかなと思う。

![]()

2021-02-27 08:31

何人の村人が知っているだろう、塩成の山の頂上に祀られた妙見様。生まれ育って18年間村にいた私も、Uターンで帰省して、3,4年前にその名前を聞き、そして、先日初めて山を登り、妙見様をお参りした。妙見様を知っている数少ない地元の友人に、妙見様ってなに?何を祀っているの?と聞いたがよくからないという。郷土史にもその名前の記載はなかった。

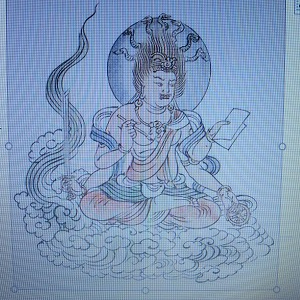

ウキィペディアで調べると、妙見菩薩(みょうけんぼさつ、あるいは、めうけんぼさつと発音)は、北極星または北斗七星を神格化した仏教の天部の一つ、とある。インドで発祥した菩薩信仰が、中国で、道教の北極星、北斗七星信仰と習合して日本に伝来したとある。’妙見’とは優れた視力で、善悪や真理を見極める者、とある。かつて日本では、仏教と神道が習合していたが、明治になって別離された。神道で鎮宅霊府神、仏教では国土安穏、五穀豊穣、開運などのご利益が記されている。とながながと妙見様の御託はウキィペディアにまかせるとして、塩成の妙見様がなぜ祀られているのか?

大阪の箕面の北に、妙見信仰の地、能勢妙見山があり、日蓮宗霊場となっている。塩成はじめ佐田岬一帯は、大阪との関りが深い。土地のない村の、次男、三男は家をでるしかなく、つてを頼って大阪方面に仕事を求め、そして、そこに定住し生計をたてることが多かった。想像に過ぎないが、村の出身者で大阪でささやかな成功を収めた人の誰かが、能勢妙見霊場の信者で、地元ふるさとに寄進したのではないだろうか。

メロディラインの喧騒から脇道に入り、雑木林のわずかに踏み込まれた道らしき道を登っていくと、頂上に祠の建物が見えてきた。

山の頂上ゆえに、かつては星がよく見えたのであろう。北極星や、北斗七星を眺めていたに違いない。

平成10年に村の有志が建材を運び、現在の祠に建て替えられたと記載されている。以前がどんなものだったのか、ほとんど知る由もない。安置されている妙見様は、村の信者が奉納したとある。この像から、大阪の能勢妙見様の所縁ではないかと想像した。

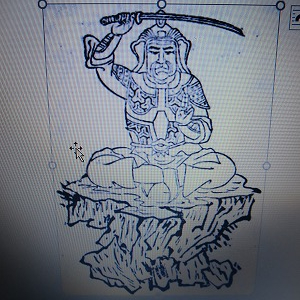

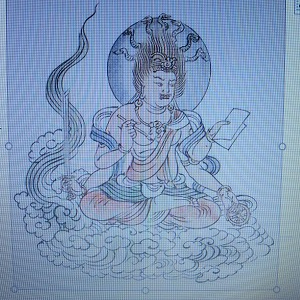

左が、能勢妙見様の写真をコピーしたもの、右は天部の一つとして表された妙見様の写真をコピーしたもの。

地元の友人によれば、6月にお祭りがあり、かつては妙見様の前で子供相撲がとられていたという。また、おにぎりを持って妙見様に登り、地元の人を接待していたのをわずかに覚えていると言う。そして、隆盛のご利益から、武道やスポーツの勝利を願い、また商売繁盛を祈ってお参りしていたらしい。

ウキィペディアで調べると、妙見菩薩(みょうけんぼさつ、あるいは、めうけんぼさつと発音)は、北極星または北斗七星を神格化した仏教の天部の一つ、とある。インドで発祥した菩薩信仰が、中国で、道教の北極星、北斗七星信仰と習合して日本に伝来したとある。’妙見’とは優れた視力で、善悪や真理を見極める者、とある。かつて日本では、仏教と神道が習合していたが、明治になって別離された。神道で鎮宅霊府神、仏教では国土安穏、五穀豊穣、開運などのご利益が記されている。とながながと妙見様の御託はウキィペディアにまかせるとして、塩成の妙見様がなぜ祀られているのか?

大阪の箕面の北に、妙見信仰の地、能勢妙見山があり、日蓮宗霊場となっている。塩成はじめ佐田岬一帯は、大阪との関りが深い。土地のない村の、次男、三男は家をでるしかなく、つてを頼って大阪方面に仕事を求め、そして、そこに定住し生計をたてることが多かった。想像に過ぎないが、村の出身者で大阪でささやかな成功を収めた人の誰かが、能勢妙見霊場の信者で、地元ふるさとに寄進したのではないだろうか。

メロディラインの喧騒から脇道に入り、雑木林のわずかに踏み込まれた道らしき道を登っていくと、頂上に祠の建物が見えてきた。

山の頂上ゆえに、かつては星がよく見えたのであろう。北極星や、北斗七星を眺めていたに違いない。

平成10年に村の有志が建材を運び、現在の祠に建て替えられたと記載されている。以前がどんなものだったのか、ほとんど知る由もない。安置されている妙見様は、村の信者が奉納したとある。この像から、大阪の能勢妙見様の所縁ではないかと想像した。

左が、能勢妙見様の写真をコピーしたもの、右は天部の一つとして表された妙見様の写真をコピーしたもの。

地元の友人によれば、6月にお祭りがあり、かつては妙見様の前で子供相撲がとられていたという。また、おにぎりを持って妙見様に登り、地元の人を接待していたのをわずかに覚えていると言う。そして、隆盛のご利益から、武道やスポーツの勝利を願い、また商売繁盛を祈ってお参りしていたらしい。

![]()

2021-02-23 15:32

人口約200人の小さな村の神社、一宮神社は、佐田岬半島のほぼ真ん中、塩成村の鎮守様。創立は古く、江戸中期、1772年の創建とある。一宮神社の御祭神は、大物主神、武内宿禰命、比賣神。諸説あるが、大物主神は国造りや皇孫の守護、武内宿禰命は大和朝廷で活躍した忠臣、比賣神は特定の神様を示すものではなく、主祭神に深くかかわる女性、妻や娘などを指すという。

令和3年(2021年)2月17日、何年振りかの大雪に見舞われた寒い一日、一宮神社の祈年祭が執り行われた。私は最初、記念祭と思い、何の記念ですかと尋ねた。かつては日本建国記念日、2月11日に行われていたそうだが、今日、伊勢神宮の祈年祭に合わせて2月17日になったという。天皇陛下の春の耕作はじめで、としごいの祭り、五穀豊穣を願って、神々に食事をお供えする行事とのこと。

塩成の村の一宮神社のお祭りもかつてはほとんどの村人が集まり祈祷したそうだが、今日、神社総代や区長の役員のみが伝統行事を残すために引き継がれている。誰もが神頼みをするのに、ちょっと淋しい。

見事な石垣の上に建てられた神社。多くの石垣文化の残る佐田岬の特徴の一つ。

平成18年に、有志の寄付を集め、塩成の大工の棟梁、緒方氏によって見事な宮細工で再建された。

野菜や御酒が奉納され、宮司さんによる祝詞が述べられ、村の平穏と健康をいのる

かつては、私たちの日常の中に、神々や仏さまがいて、加護やご利益を祈りつつ、生活をしていた。今でも多くの人々が、心で手を合わせ、神々や仏さまに感謝をささげ、加護をお願いしているであろうが、形としては、消えつつある。形は消えても、心に神々を宿し続けて欲しい。

令和3年(2021年)2月17日、何年振りかの大雪に見舞われた寒い一日、一宮神社の祈年祭が執り行われた。私は最初、記念祭と思い、何の記念ですかと尋ねた。かつては日本建国記念日、2月11日に行われていたそうだが、今日、伊勢神宮の祈年祭に合わせて2月17日になったという。天皇陛下の春の耕作はじめで、としごいの祭り、五穀豊穣を願って、神々に食事をお供えする行事とのこと。

塩成の村の一宮神社のお祭りもかつてはほとんどの村人が集まり祈祷したそうだが、今日、神社総代や区長の役員のみが伝統行事を残すために引き継がれている。誰もが神頼みをするのに、ちょっと淋しい。

見事な石垣の上に建てられた神社。多くの石垣文化の残る佐田岬の特徴の一つ。

平成18年に、有志の寄付を集め、塩成の大工の棟梁、緒方氏によって見事な宮細工で再建された。

野菜や御酒が奉納され、宮司さんによる祝詞が述べられ、村の平穏と健康をいのる

かつては、私たちの日常の中に、神々や仏さまがいて、加護やご利益を祈りつつ、生活をしていた。今でも多くの人々が、心で手を合わせ、神々や仏さまに感謝をささげ、加護をお願いしているであろうが、形としては、消えつつある。形は消えても、心に神々を宿し続けて欲しい。

![]()

2021-02-01 11:26

松山から、愛媛南予地方の八幡浜へ、瀬戸内海沿いを走る国道378号線。通称’夕焼けこやけライン’と呼ばれるドライブを満喫できるコース。昭和初期に開通した松山から伊予大洲駅までの海岸線を走る単線の予讃線が、国造沿いを並行して走っている。多くの日本人は’日本一’という言葉が好きなようで、このライン上にも二つの’自称日本一’があり、その一つが、日本一夕日の美しい海岸、双海ともう一つが日本一海に近い駅、下灘駅である。愛媛県人の新たな自慢が、この路線を走る観光列車’伊予灘ものがたり’。瀬戸内海の陽光あふれる海と点在する島々をながめながら、約2時間半をかけてゆっくりと走る。

近年、インスタグラム等で人気を呼んでいる下灘駅は、そのほぼ中間にある無人駅。ホームのベンチに座って瀬戸内海を背景に写真を撮り、SNSにアップされている。

その下灘駅から徒歩約30分、下灘郵便局の裏手の斜面一面にすいせん畑が広がっている。1月下旬訪れた時は、7~8分咲き、ちょうど見ごろであった。斜面を登り始めると、すいせんの匂いがふわっと鼻をかすめた。

下灘郵便局の裏手の石段を登り、下灘の町が眼下に見えたところに、予讃線の線路が走っている。踏切もガードもない線ををひょいとまたいでさらに登っていくと山の斜面にすいせん畑が広がる。

すいせん畑は、畑の管理者の方が、荒れ地になりつつある畑約30haに、町起こし、美観の為に、約半世紀をかけて少しづつすいせんの花を増やして、今日もまだ手入れをし花を増やし続けている。

下は、下灘の町。昭和初期を思わせる佇まいの路地裏。多くは廃屋となっている。五重塔は京保17年(1732年)の飢饉で餓死した人々の供養塔を、地元の有志が建立したものと記載されている。

地元を愛し、想いを寄せる人々の努力に頭が下がる。

すいせんの花はけっして華やかではなく、香りというより匂いと表現したほうがしっくりくる花。すいせんの花の強さは、その匂いによせて、もう春がそこまできている、みんなもう少しがんばろう!と呼びかけているのかも。

近年、インスタグラム等で人気を呼んでいる下灘駅は、そのほぼ中間にある無人駅。ホームのベンチに座って瀬戸内海を背景に写真を撮り、SNSにアップされている。

その下灘駅から徒歩約30分、下灘郵便局の裏手の斜面一面にすいせん畑が広がっている。1月下旬訪れた時は、7~8分咲き、ちょうど見ごろであった。斜面を登り始めると、すいせんの匂いがふわっと鼻をかすめた。

下灘郵便局の裏手の石段を登り、下灘の町が眼下に見えたところに、予讃線の線路が走っている。踏切もガードもない線ををひょいとまたいでさらに登っていくと山の斜面にすいせん畑が広がる。

すいせん畑は、畑の管理者の方が、荒れ地になりつつある畑約30haに、町起こし、美観の為に、約半世紀をかけて少しづつすいせんの花を増やして、今日もまだ手入れをし花を増やし続けている。

下は、下灘の町。昭和初期を思わせる佇まいの路地裏。多くは廃屋となっている。五重塔は京保17年(1732年)の飢饉で餓死した人々の供養塔を、地元の有志が建立したものと記載されている。

地元を愛し、想いを寄せる人々の努力に頭が下がる。

すいせんの花はけっして華やかではなく、香りというより匂いと表現したほうがしっくりくる花。すいせんの花の強さは、その匂いによせて、もう春がそこまできている、みんなもう少しがんばろう!と呼びかけているのかも。

![]()

2021-01-02 14:51

12月も下旬を過ぎて、佐田岬半島はようやく木々の彩がぽつぽつと山間に見られるようになり、寒風が時折ふいてきた。特に今年は暖かく天気の良い日が続き、干し芋づくりも例年より遅くなった。そんな一日、干し芋づくりを取材させて頂いた。佐田岬半島のほぼ真ん中、塩成は昔よりサツマイモ栽培が盛んであった。やせた土地柄、平地がなく山の斜面の段々畑は水はけもよく、サツマイモづくりに向いている、というより、サツマイモくらいしかなか栽培できなかった、というところだろうか。しかし、今日、塩成のサツマイモはちょっとしたブランドである。塩成のサツマイモ栽培農家は何軒かあるが、その中でも、島津農園、清水農園は代表と言えるだろう。今回は干し芋を生産、販売している島津農園で見学させて頂いた。塩成だけであろうか、干し芋を′ひがしやま’と呼んでいる。なぜひがしやまなのか、その云われは農家の方も知らないという。

ひがしやまづくりの工程を写真とともに紹介したい。

まずは芋を洗って大釜で茹でる。島津農園では芋は基本的にあんの芋とシルクスウィートという品種を使う.一釜にコンテナ2杯(約40Kg)を約2時間茹でる。私たちが食べるには柔らかすぎる茹で時間だが、この後の工程でカットするには柔らかくなくてはならない。夜に茹でて茹で上がったらそのまま朝まで釜の中においておく。朝、皮をむくのにちょうどよい温度(茹でたてでは熱すぎてむけない)になることと、さらに芋の甘みが増すという。上記写真のあんの芋の切り口からはちみつのようなつやと液が滴っている。

皮をむいてさらに薄皮をきれいにとらなければ出来上がりにそりができるという。繊維をこさぎ、切り口の黒ずみをとって整え、島津農園オリジナルの芋切器で等間隔に縦切りする。芋が柔らかいので、一気に切るコツがいる。さらに崩れやすいので、カットした後に、形を整える。カットした芋の長さによって、これも島津農園オリジナルの網箱に列を変えて並べていく。

きれいに切り揃えた芋の表面に芋のゆで汁を刷毛で塗り、乾燥時のそりを抑える。雨除け、イノシシの被害を避けるためビニールハウスの中に干して、風や日光を取り入れる。干場は川沿いの風のよく通る畑地に作られている。

3日干したら、干し芋を一枚一枚裏返していく。

約1週間天日干しにしてできあがり。天候等で乾燥が足りない時は乾燥機に入れる。

出来上がった干し芋のはみ出た繊維を切り取り、汚れを落として整え、150gづつ計る(実質には160gほどいれるという)。それを袋詰めしていくが、ここには農家、作り手の愛情とこだわりがあるのに驚かされた。

干し芋を網に並べるときに、長さによって列をかえるというひと手間を加えたが、計られた150gの中に、長いもの、短いものが同量位に入るようにしている。これだけでもひと手間だが、さらに袋に入れるとき、裏表を見極めて裏を揃えて袋に詰める。私の目には裏表が中々分からなかったが、網の上に干したとき、最初は軟らかいので、網の目が芋につく。網の目がついたほうが裏という。これだけで二手間、さらに三手間目は、長い芋を先に詰め、その上にわずかにかかるように短い芋を並べる。裏表を揃える、長さを揃える、これらは味にかかわりなく、販売の見た目のためである。

裏側に乾燥剤を入れ、真空パックをし、最後に島津農園の干し芋のラベルを表に張って完成!完成した商品は、道の駅や、スーパーマーケットに卸され販売される。私のように、地元に育ち干し芋の味を知っている消費者にとっては、これほど手間をかけなくてもいいではないか、これだけの為に大変な労力と時間を使わなくても、と思った。しかし、一般消費者にとって丁寧に袋詰めされ、整えられた製品は代価を払う価値の指標になる。

農園の島津さんは’最初に手間暇かけてきれいに整えられた商品として出すことは、島津農園の信用になる’とおっしゃった。そして、今日、島津農園の干し芋は、塩成のブランドとして定評を得ている。見学中、3人の息の合った仕事ぶりに感動させられた。

芋づくりは、2月ごろにビニールハウスで、種芋の植えつけから始まり、4月中旬頃から、6月にかけて苗が育ち、育った苗から植え付けていく。芋の収穫は11月頃。私が子供の頃、村の子供たちは立派な農家の労働力であった。子供の役割は,収穫時の芋の苗刈り、父や大人が耕運機や鍬で掘った芋のつるをちぎるのも子供の仕事。芋を運びイモ洗いを手伝い、時にはサツマイモとして出荷されない傷ついた芋やいびつな形の芋などを芋切り機にかけてうすくカットし,’かんころ’と地元でよばれる乾燥芋づくりの手伝いまで、子供たちの役割は大きかった。小中学校では、この時期、農繁期休みとよばれる休日があったのも懐かしい。

かつては村のほとんどの農家が芋の生産を生活の糧にしていたが、今日、小規模の農業が立ち行かない理由の他に、年々壊滅的になってきたイノシシの被害で、農家は芋づくりを放棄し、わずかに自家消費分のみを作っている。それさえも、イノシシとの生存競争に負けて、あきらめつつある。

ひがしやまづくりの工程を写真とともに紹介したい。

まずは芋を洗って大釜で茹でる。島津農園では芋は基本的にあんの芋とシルクスウィートという品種を使う.一釜にコンテナ2杯(約40Kg)を約2時間茹でる。私たちが食べるには柔らかすぎる茹で時間だが、この後の工程でカットするには柔らかくなくてはならない。夜に茹でて茹で上がったらそのまま朝まで釜の中においておく。朝、皮をむくのにちょうどよい温度(茹でたてでは熱すぎてむけない)になることと、さらに芋の甘みが増すという。上記写真のあんの芋の切り口からはちみつのようなつやと液が滴っている。

皮をむいてさらに薄皮をきれいにとらなければ出来上がりにそりができるという。繊維をこさぎ、切り口の黒ずみをとって整え、島津農園オリジナルの芋切器で等間隔に縦切りする。芋が柔らかいので、一気に切るコツがいる。さらに崩れやすいので、カットした後に、形を整える。カットした芋の長さによって、これも島津農園オリジナルの網箱に列を変えて並べていく。

きれいに切り揃えた芋の表面に芋のゆで汁を刷毛で塗り、乾燥時のそりを抑える。雨除け、イノシシの被害を避けるためビニールハウスの中に干して、風や日光を取り入れる。干場は川沿いの風のよく通る畑地に作られている。

3日干したら、干し芋を一枚一枚裏返していく。

約1週間天日干しにしてできあがり。天候等で乾燥が足りない時は乾燥機に入れる。

出来上がった干し芋のはみ出た繊維を切り取り、汚れを落として整え、150gづつ計る(実質には160gほどいれるという)。それを袋詰めしていくが、ここには農家、作り手の愛情とこだわりがあるのに驚かされた。

干し芋を網に並べるときに、長さによって列をかえるというひと手間を加えたが、計られた150gの中に、長いもの、短いものが同量位に入るようにしている。これだけでもひと手間だが、さらに袋に入れるとき、裏表を見極めて裏を揃えて袋に詰める。私の目には裏表が中々分からなかったが、網の上に干したとき、最初は軟らかいので、網の目が芋につく。網の目がついたほうが裏という。これだけで二手間、さらに三手間目は、長い芋を先に詰め、その上にわずかにかかるように短い芋を並べる。裏表を揃える、長さを揃える、これらは味にかかわりなく、販売の見た目のためである。

裏側に乾燥剤を入れ、真空パックをし、最後に島津農園の干し芋のラベルを表に張って完成!完成した商品は、道の駅や、スーパーマーケットに卸され販売される。私のように、地元に育ち干し芋の味を知っている消費者にとっては、これほど手間をかけなくてもいいではないか、これだけの為に大変な労力と時間を使わなくても、と思った。しかし、一般消費者にとって丁寧に袋詰めされ、整えられた製品は代価を払う価値の指標になる。

農園の島津さんは’最初に手間暇かけてきれいに整えられた商品として出すことは、島津農園の信用になる’とおっしゃった。そして、今日、島津農園の干し芋は、塩成のブランドとして定評を得ている。見学中、3人の息の合った仕事ぶりに感動させられた。

芋づくりは、2月ごろにビニールハウスで、種芋の植えつけから始まり、4月中旬頃から、6月にかけて苗が育ち、育った苗から植え付けていく。芋の収穫は11月頃。私が子供の頃、村の子供たちは立派な農家の労働力であった。子供の役割は,収穫時の芋の苗刈り、父や大人が耕運機や鍬で掘った芋のつるをちぎるのも子供の仕事。芋を運びイモ洗いを手伝い、時にはサツマイモとして出荷されない傷ついた芋やいびつな形の芋などを芋切り機にかけてうすくカットし,’かんころ’と地元でよばれる乾燥芋づくりの手伝いまで、子供たちの役割は大きかった。小中学校では、この時期、農繁期休みとよばれる休日があったのも懐かしい。

かつては村のほとんどの農家が芋の生産を生活の糧にしていたが、今日、小規模の農業が立ち行かない理由の他に、年々壊滅的になってきたイノシシの被害で、農家は芋づくりを放棄し、わずかに自家消費分のみを作っている。それさえも、イノシシとの生存競争に負けて、あきらめつつある。